○旭川市立大学障がい等のある学生の支援実施基準(ガイドライン)

| (令和5年4月1日 制定) |

|

1 はじめに

旭川市立大学(旭川市立大学及び旭川市立大学短期大学部並びに旭川市立大学大学院をいう。以下「本学」という。) 本学における障がいのある学生や、修学および学生生活における支援を必要とする学生(以下「障がい等のある学生」とする)に対する支援は、「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」に基づく「合理的配慮の提供」を含めて行われるものであり、その支援の内容は、別に定められた「障がい等のある学生の受入れ及び障がい等のある学生の支援に関する基本方針」(以下「基本方針」という。)にしたがって、全学的に統一された基準に基づいて実施されるものである。基本方針にある「第8条 合理的配慮の提供」及び「第10条 不服申立て」について、支援実施基準(ガイドライン)をここに定める。

| 参考 合理的配慮とは、「障害者が他の者との平等を基礎としてすべての人権及び基本的自由を享有し、又は行使することを確保するための必要かつ適当な変更及び調整であって、特定の場合において必要とされるものであり、かつ均衡を失した又は過度の負担を課さないもの」と定義している。(障害者の権利に関する条約第2条) |

(支援にあたっての前提)

2 学生の範囲

このガイドラインにいう学生とは、本学に入学を希望する障がい等のある人、及び本学に在籍する障がい等のある学生や、修学及び学生生活における支援を必要とする学生とする。なお、障害者手帳の所持や医師の診断の有無を問わない。

3 「合理的配慮」としての支援の提供

合理的配慮提供の対象を、原則としてキャンパス内における入学試験支援、修学支援、キャリア支援とする。

(1) 本学における「合理的配慮」としての支援の内容は、建設的な対話を通じて、以下の具体例を参考として、配慮を決定する。次の事項を参考とする。

| 試験への配慮 | 座席位置の配慮、別室受験、問題・答案用紙の拡大回答方法への配慮(口述・PC・点字等)、試験時間の延長、注意事項の文書等による伝達、持ち込み品の配慮(補聴器、拡大鏡、医療器具等) |

| 講義への配慮 | 座席位置の配慮、録音の許可、スライド資料の配布、持ち込み品の配慮(補聴器、拡大鏡、医療器具等)時間内の課題提出が困難な場合の事後提出 |

| アクセシビリティの配慮 | 敷地内の駐車スペースの確保施設利用時の配慮 |

| その他 | 障がい等があることを関係部門(教職員等)が把握することその他、必要な支援 |

(2) 本学における「合理的配慮」としての支援の内容に含まれないものとして、次の事項を参考とする。

ア 教育に関わる本質的な変更を伴うもの

単位認定基準や卒業要件の緩和など、教育に関わる本質的な変更。

イ 支援をすることに過重な負担がかかること

本学側に以下の判断要素をもとにして、「過重な」負担がかかるものは、支援の内容には含まれない。なお、判断の要素は、文部科学省の本件に関する対応指針に基づき、次の通りとする。

(ア) 事務・事業への影響の程度(事務・事業の目的・内容・機能を損なうか否か)

(イ) 実現可能性の程度(物理的・技術的制約、人的・体制上の制約)

(ウ) 費用・負担の程度

(エ) 事務・事業規模

(オ) 財政・財務状況

ただし、過重な負担に当たると判断した場合には、支援を求める者にその理由を丁寧に説明するものとし、本学と支援を求める者の双方がお互いに相手の立場を尊重しながら、建設的対話を通じて相互理解を図り、代替措置の選択も含めた対応を柔軟に検討する。

ウ 修学および学生生活全般と関係しないこと

合理的配慮提供の対象を、原則としてキャンパス内における入学試験支援、修学支援、キャリア支援とする。

(3) 「合理的配慮」提供の対象となる学生の活動の範囲

合理的配慮提供の対象を、原則としてキャンパス内における入学試験支援、修学支援、キャリア支援とする。

4 入学者選抜試験支援

障がい等により受験上の配慮を必要として事前相談のあった出願者に対して、大学入学共通テストの「受験上の配慮」に準拠し、必要な支援を行う。

5 修学支援

修学支援には、授業、学校行事(入学式、卒業式等)への参加等、本学における修学(教育)に関する事項を含める。具体的な支援内容については、学生本人の修学的(教育的)ニーズと意思を可能な限り尊重し、当該学生の所属学部・学科・研究科と学生支援委員会が検討及び判断を行い、当該学生との合意の下に個々に決定する。また、病弱・虚弱学生、発達障害学生、精神障害学生については、その疾患や障害の種類に応じた個別の支援が求められるため、状況に応じて必要な支援を行う。

6 キャリア支援

キャリア支援課主催プログラムの参加学生へ必要な支援を行う。

7 不服申立て

このガイドラインにしたがって提供されることが決定された支援内容・方法について、障がい等のある学生、その家族、関係する教職員において疑義や不服申立てがある場合は、学生支援委員会に相談し、原則両者間の話し合いにより解決する。ただし、解決に至らない場合は以下の手順で不服申立てができるものとする。

(1) 障がい等を理由とする差別等の疑義や不服のある障がい等のある学生、その家族、関係する教員及び職員(以下申立人)は、人権擁護委員会の下に置かれる人権相談員に申し出る。

(2) 人権相談員において受け付けた後、人権擁護委員会において当該不服申立てにかかる調査・検討が行われ、このガイドラインの考え方にのっとった共通理解を生み出し、もって和解を実現していく。

8 改廃

本ガイドラインの改廃は、学生支援委員会の議を経るものとする。

附 則

このガイドラインは、令和5年4月1日から施行する。

附 則(令和7年3月21日第50号)

|

|

このガイドラインは、令和7年4月1日から施行する。

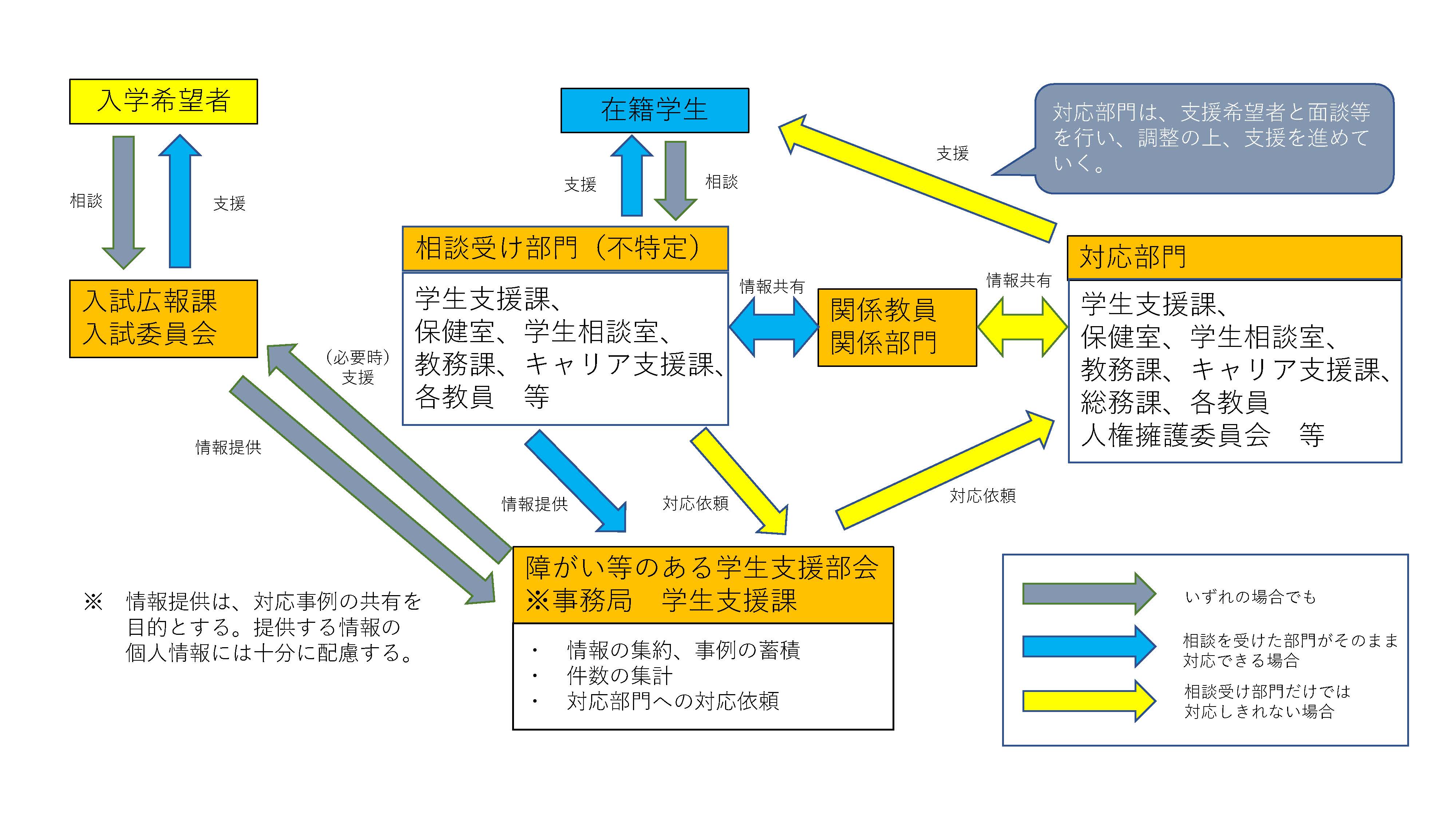

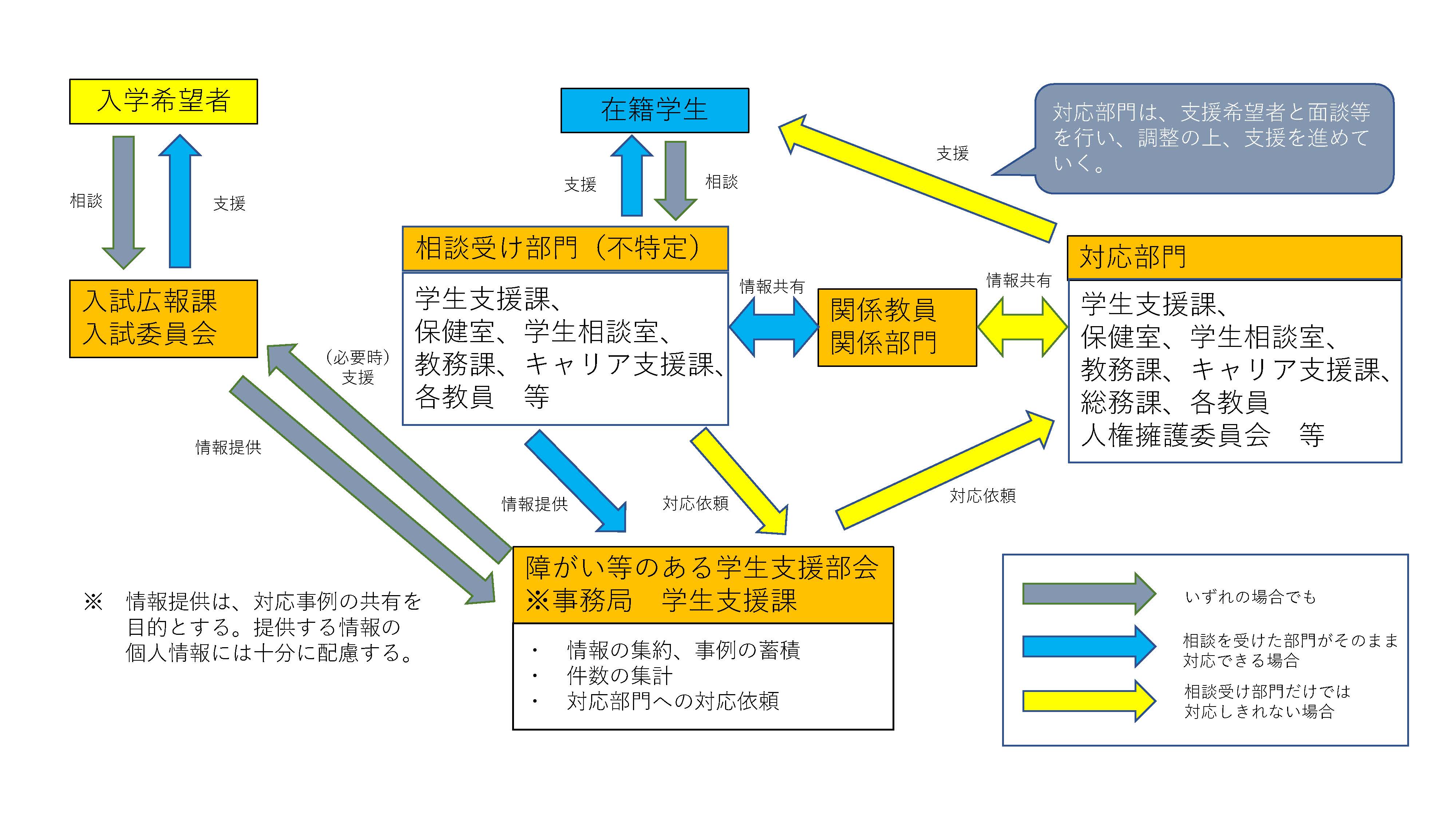

別表1

旭川市立大学 障がい等のある学生支援体制図(支援の流れ)