○国立大学法人長岡技術科学大学消防計画

| (平成27年7月29日規程第4号) |

|

国立大学法人長岡技術科学大学消防計画(平成16年4月1日規程第42号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条-第8条)

第2章 予防的事項

第1節 共通的事項(第9条-第16条)

第2節 出火防止措置等(第17条-第21条)

第3節 地震による被害の軽減措置等(第22条-第25条)

第3章 応急対策的事項

第1節 共通的事項(第26条-第29条)

第2節 火災に関する事項(第30条-第36条)

第3節 地震に関する事項(第37条-第46条)

第4節 その他の災害対策(第47条)

第4章 防災教育的事項

第1節 職員等の教育(第48条-第51条)

第2節 防災訓練の実施(第52条-第54条)

第5章 雑則(第55条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この計画は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び国立大学法人長岡技術科学大学防火・防災管理規程(以下「規程」という。)に基づき、国立大学法人長岡技術科学大学(以下「本学」という。)における防火・防災管理上必要な事項を定める。

(消防計画の適用範囲)

第2条 この計画は、本学の職員、学生その他本学の施設を利用する者(以下「職員等」という。)に適用するものとする。

(災害想定)

第3条 この計画の作成に際して想定される被害の具体的事象(以下「災害想定」という。)は、別表第1のとおりとする。

[別表第1]

(計画の見直し)

第4条 防火・防災管理者は、次の各号に該当するとき又は必要に応じてこの計画の見直しに係る検討を行い、所要の改正を行うものとする。

(1) 本学の組織又は防火対象物に変更等が生じたとき。

(2) 本学の防火対象物に類似した施設等において火災、地震その他の災害(以下「災害等」という。)の事例が発生し、当該事例が本学で発生した場合に、現状の消防計画では対処できないと認められるとき。

(3) 災害等発生後又は防災訓練後の検証等により、消防計画の変更の必要性が生じたとき。

(4) 新たな防災対策ができたとき。

(5) その他次条に規定する管理権原者が必要と認めたとき。

(管理権原者の責務)

第5条 学長は、本学の管理権原者として、本学の防火・防災管理業務のすべてについて責任を持つ。

2 管理権原者は、管理的な立場にあり、かつ、防火・防災管理業務を適正に遂行できる者であって、消防法施行令(昭和36年政令第37号)に定める防火管理者及び防災管理者の資格を持つものを防火・防災管理者として選任しなければならない。

3 管理権原者は、防火・防災管理者がこの計画を作成又は変更する場合には、火災及び大規模地震の対応等に関する必要な指示を与えなければならない。

4 管理権原者は、学内施設の構造又は消防設備等に防火・防災上の不備・欠陥が発見された場合は、速やかに改修しなければならない。

(防火・防災管理者の権限及び業務)

第6条 規程第6条に規定する防火・防災管理者は、この計画についての一切の権限を有する。

[規程第6条]

2 防火・防災管理者の業務は、次のとおりとする。

(1) 消防計画の作成及び変更

(2) 自衛消防組織に係る業務

(3) 消火、通報及び避難の訓練の実施

(4) 建築物、火気使用設備器具、危険物施設等の点検検査の実施及び監督

(5) 消防用設備等の点検整備の実施及び監督

(6) 火気の使用又は取扱いに関する指導監督

(7) 職員等に対する防災教育の実施

(8) 収容物等の転倒、落下及び移動の防止措置

(9) 管理権原者に対する防火・防災管理上の助言及び報告

(10) 防火責任者及び火気取締責任者に対する指導監督

(11) 消防機関等の関係機関への連絡

(12) その他防火・防災管理上必要な業務

(消防機関への連絡)

第7条 管理権原者は、防火・防災管理者を定めたとき又はこれを解任したときは、所轄消防署へ届け出なければならない。

2 防火・防災管理者は、所轄消防署に対し、次の各号に掲げる届出又は報告を行わなければならない。

(1) 消防計画の作成又は次に掲げる事項の届出

ア 管理権原者又は防火・防災管理者の変更

イ 自衛消防組織に関する事項の大幅な変更

ウ 防火対象物の用途の変更、増築、改築、模様替え等による消防用設備等の点検・整備及び防火・防災上の構造の維持管理に関する事項の変更

(2) 防災訓練実施の報告

(3) 消防用設備等の法定点検のうち、総合点検の結果報告

(4) その他法令に基づく届出

(防火・防災管理維持台帳の整備及び保管)

第8条 防火・防災管理者は、前条により届出又は報告した書類及び防火・防災管理業務に必要な図書等をこの計画と一括にして防火・防災管理維持台帳に整備し、保管しなければならない。

第2章 予防的事項

第1節 共通的事項

(防火責任者及び火気取締責任者の業務)

第9条 平常時における防火・防災管理の徹底を期するため、防火責任者及び火気取締責任者を置き、それぞれ防火・防災管理者の指導監督のもと、規程第7条及び第8条に規定する業務をそれぞれ行う。

(自主点検)

第10条 規程第16条に規定する自主点検は、火気取締責任者が6月に1回の周期で行うものとする。

[規程第16条]

2 自主点検は、防火・防災対策委員会で定めた項目を点検するものとする。

(法定点検)

第11条 次に掲げる法定点検は、点検設備業者又は点検業者に委託して行うものとする。

(1) 消防用設備及び特殊消防用設備等

(2) 防火対象物及び防災管理

(点検の報告)

第12条 自主点検及び法定点検の実施者は、定期的に点検結果を防火・防災管理者に報告する。ただし、点検の結果、不備・欠陥が発見された場合は、その都度速やかに報告するものとする。

2 防火・防災管理者は、前項ただし書の報告があったときは、管理権原者に報告し、改修を図るものとする。

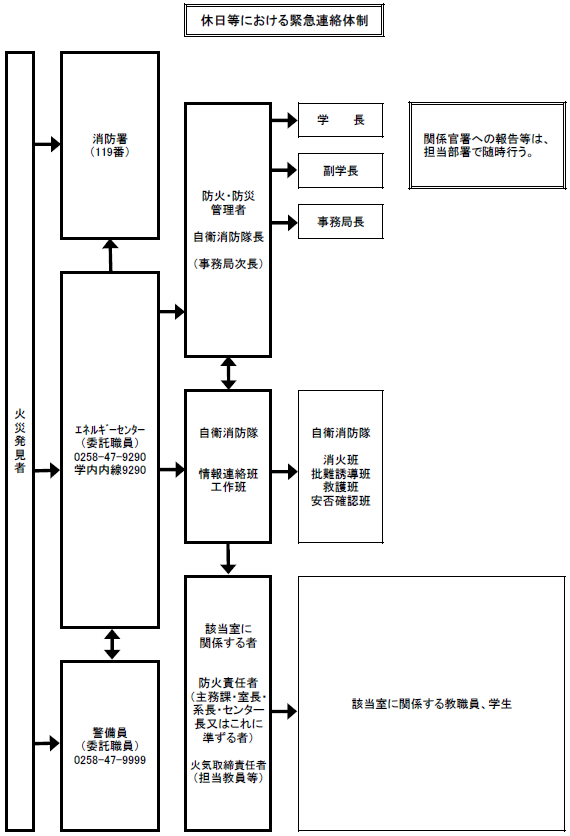

(休日等における緊急連絡)

第13条 規程第18条に規定する勤務時間外又は休日(以下「休日等」という。)における緊急連絡体制は、別表第2のとおりとする。

(工事中の安全対策)

第14条 防火・防災管理者は、大規模な増改築等の工事を行う場合であって、次の各号に該当するときは、工事中の安全対策を策定しなければならない。

(1) 建築基準法に基づき、特定行政庁に増築等に伴う仮使用申請をしたとき。

(2) 消防用設備等の増設又は改修工事に伴い、当該設備の機能を停止させるとき又はその機能に著しく影響を及ぼすとき。

(収容人員の管理)

第15条 防火・防災管理者は、防火対象物の用途を一時的に変更したことにより、学内施設内の通行等の混雑が予想される場合は、避難経路の確保、避難誘導等の必要な措置をとるものとする。

(避難経路図)

第16条 防火・防災管理者は、災害等の発生時における人命の安全を確保するため、学内施設の各階ごとに屋外へ通じる避難経路図を掲示する。

第2節 出火防止措置等

(火気等の使用制限等)

第17条 防火・防災管理者は、次に掲げる事項について指定又は制限することができる。

(1) 火気使用設備器具等の使用禁止場所及び使用場所の指定

(2) 工事中の火気使用の制限及び立会い

(3) 火災警報発令時等の火気使用の禁止又は制限

(4) その他防火・防災管理上必要と認められる事項

(火気等の使用時の遵守事項)

第18条 職員等は、火災予防のため、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 火気使用設備・器具を使用する場合は、事前に点検をしてから使用すること。

(2) 火気使用設備・器具の周囲には、可燃物等を置かないこと。

(3) 火気使用設備・器具を使用した後は、必ず点検を行い、安全を確認すること。

(臨時の火気使用)

第19条 通常火気を使用しない場所において臨時に火気を使用しようとする者は、防火責任者を経て、別に定める臨時火気使用願を防火・防災管理者に提出し、その許可を受けなければならない。

(防火注意)

第20条 異常乾燥、強風その他火災が発生しやすい状況にあるときは、防火・防災管理者は、職員等に注意を喚起するものとする。

(学内施設に関する遵守事項)

第21条 職員等は、学内施設の避難及び防火に係る機能を保持するため、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 避難口、廊下、階段、避難通路等

ア 避難の障害となる機器及び物品を設置しないこと。

イ 床面は、避難に際し、つまずき、すべり等が生じないよう維持すること。

ウ 避難口等に設ける戸は、容易に解除し開放できるものとし、開放したときの廊下、階段等の幅員を保持すること。

(2) 防火戸、防火シャッター等

ア 常時閉鎖できるようにその機能を保持し、閉鎖の障害となる物品類を周囲に置かないこと。

イ 防火戸の周囲に延焼の媒体となる可燃性物品を置かないこと。

第3節 地震による被害の軽減措置等

(学内施設の耐震診断等)

第22条 防火・防災管理者は、必要に応じて学内施設の耐震診断を行い、その維持管理に努めるものとし、不備・欠陥がある場合は、速やかに管理権原者に報告するものとする。

2 管理権原者は、建物構造の不備又は消防用設備等の不備・欠陥が発見された場合は、改修を図るものとする。

(地震による被害の防止措置)

第23条 各施設及び設備機器を点検する者は、地震による被害の防止のため、次の措置を行うものとする。

(1) 建築物に付随する看板、窓枠、外壁等の倒壊、落下等を防止すること。

(2) 火気を使用する機器類の上部及び周辺に、転倒又は落下のおそれのある物品及び可燃性物品を置かないこと。

(3) 火気を使用する機器類の自動消火装置、自動停止装置等の作動検査を行うこと。

(4) 危険物の転倒、落下等による発火防止及びその設置状況の検査を行うこと。

(収容物等の転倒、移動及び落下防止)

第24条 防火・防災管理者は、研究室等の室内、避難通路、出入口等における収容物の地震による転倒、移動及び落下防止措置に努めるものとする。

2 火気取締責任者は、第10条に規定する自主点検の実施に併せ、前項の措置が行われているかを確認し、必要に応じて滑り止め等の措置を講ずるものとする。

[第10条]

(非常用物品の確保)

第25条 規程第6条第5項に規定する非常用物品は、別表第3のとおりとする。

2 非常用物品の点検は、第52条に規定する防災訓練を実施する際に行うものとする。

[第52条]

第3章 応急対策的事項

第1節 共通的事項

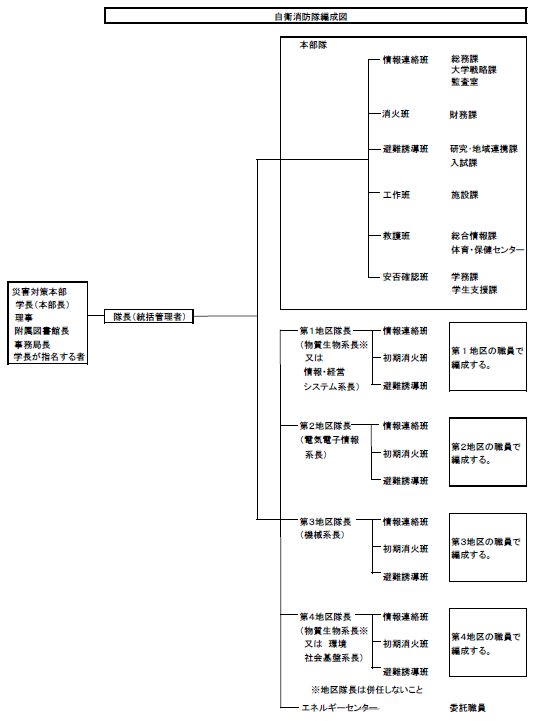

(自衛消防隊の組織及び任務分担)

第26条 規程第11条に規定する自衛消防隊の組織及び任務は、別表第4のとおりとする。

2 自衛消防隊に、統括管理者を置く。

3 統括管理者は、自衛消防業務講習受講者等の法定資格者とし、原則として学長が指名する事務局次長(以下「事務局次長」という。)とする。

4 統括管理者は、管理権原者が指名する。

5 統括管理者に事故があるときは、第3項の法定資格者のうちから管理権原者の指名する者が、その職務を代行する。

(隊長の職務)

第27条 自衛消防隊に隊長を置き、前条の統括管理者をもって充てる。

2 隊長は、自衛消防隊を統括する。

3 隊長は、消防機関から派遣される公設消防隊(以下「消防隊」という。)との連携を密にしなければならない。

(災害対策本部)

第28条 管理権原者は、災害等が発生した場合における緊急対応のため、必要に応じて災害対策本部(以下「本部」という。)を設置する。

2 本部の構成は次のとおりとする。

(1) 学長

(2) 理事

(3) 附属図書館長

(4) 事務局長

(5) その他学長が指名する者

3 本部に本部長を置く。

4 本部長は、第2項第1号に掲げる者をもって充てる。

5 本部長は、本部の業務を統括する。

6 本部は、緊急対応の終了をもって解散する。

7 本部は、国立大学法人長岡技術科学大学における危機管理に関する規則第4条に規定する危機対策本部が当該緊急対応の事案に係る業務を行うこととなった場合には、その指示に従うものとする。

(休日等の対応)

第29条 職員等は、休日等に災害が発生した場合は、次に掲げる措置を行うものとする。

(1) 火災を発見した者は、直ちに消防機関に通報後、初期消火活動を行うとともに、建物内に残留している者等に火災の発生を知らせ、別表第2に定める緊急連絡網により急報するものとする。

[別表第2]

(2) 前号の火災発見者又はその知らせを受けた者は、到着した消防隊に対し、火災発見の状況、延焼状況、延焼物件、危険物の有無等についての情報及び資料等を速やかに提供するとともに、出火場所への誘導を行う。

(3) 火災を除く災害等が発生したときは、前2号に準じた措置をとるものとする。

2 休日等に学内にいる職員等は、前項各号に規定する措置に協力するものとする。

第2節 火災に関する事項

(火災発見時の措置)

第30条 本学において火災が発生したときは、その発見者は、側近者、消防機関(119番)及びエネルギーセンターに通報するとともに、消火器、消火栓等を用いて初期消火に努めるものとする。

(通報・連絡)

第31条 自衛消防隊の本部隊の情報連絡班(以下「本部隊情報連絡班」という。)は、火災が発生したときは、現場の状況を把握し、消防機関へ通報するとともに、放送設備により学内にいる職員等に出火の状況を伝え、避難誘導等を指示しなければならない。

2 本部隊情報連絡班は、到着した消防隊に対し、第29条第1項第2号の情報及び資料提供並びに出火場所への誘導を行わなければならない。

3 自衛消防隊の地区隊の情報連絡班は、火災発生場所及び被害状況を確認し、及び隊長に現場の状況を報告する。

(消火活動)

第32条 自衛消防隊の本部隊の消火班(以下「本部隊消火班」という。)は、火災が発生したときは、地区隊と協力し、消火器具及び屋内消火栓設備を使用して適切な初期消火を行い、火災の延焼拡大防止に当たらなければならない。

2 自衛消防隊の地区隊の初期消火班は、初動措置に重点をおいて活動する。

(避難誘導)

第33条 自衛消防隊の本部隊の避難誘導班(以下「本部隊避難誘導班」という。)は、火災が発生したときは、適切な避難経路を選択し、避難誘導にあたらなければならない。

2 エレベーターを使用した避難及び屋上への避難は、原則として行わない。

3 避難誘導に当たっては、放送設備、携帯用拡声器、メガホン等を有効に使用して避難者に避難方向及び火災の状況を知らせるとともに、混乱の防止に努め、出火階及び上層階の者を最優先に避難させなければならない。

4 避難器具を使用するときは、地上と連携を図り、安全に留意して使用しなければならない。

5 本部隊避難誘導班は、負傷者及び逃げ遅れた者に関する情報を得たときは、直ちに本部に連絡しなければならない。

6 本部隊避難誘導班は、避難の完了後に速やかに人員点呼を行い、逃げ遅れた者の有無を確認し、本部に連絡しなければならない。

7 自衛消防隊の地区隊の避難誘導班は、前各項に従い、担当地区の避難者の誘導にあたるものとする。

(安全防護措置)

第34条 自衛消防隊の工作班(以下「工作班」という。)は、火災が発生したときは、防火戸、防火シャッター、防火ダンパー等の閉鎖等の措置を行わなければならない。

(救出救護)

第35条 自衛消防隊の救護班(以下「救護班」という。)は、火災が発生したときは、消防隊の活動に支障のない安全な場所に応急救護所を設置しなければならない。

2 救護班は、負傷者の応急手当を行うとともに、救急隊と密接な連絡をとり、負傷者等を速やかに搬送しなければならない。

3 救護班は、負傷者の住所、氏名、搬送先、負傷程度等の必要な事項を記録しておかなければならない。

(学生の安否確認及び避難所の設営)

第36条 自衛消防隊の本部隊の安否確認班(以下「安否確認班」という。)は、火災が発生したときは、学生の安否の確認及び避難所の設営にあたらなければならない。

第3節 地震に関する事項

(地震発生直後の身の安全確保)

第37条 地震発生直後は、自身の安全を確保することを第一とする。

(地震発生後の安全管理)

第38条 地震が発生したときは、次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる安全管理に係る措置を行うものとする。

(1) 火気使用設備・器具の直近にいる者 当該設備・器具の電源及び燃料の遮断等を行う。

(2) 火気取締責任者 担当監守区域における前号の状況を確認し、防火責任者に報告する。

(3) ボイラーの管理を担当する者 必要に応じて、ボイラーの使用停止及び燃料バルブ等の停止の操作を行う。

(4) 職員等 地震により周囲の機器、物品等の転倒又は落下等による施設、設備、物品等に被害が認められるときは、防火責任者に報告する。

(5) 防火責任者 地震による二次被害の発生を防止するため、建築施設等を点検し、異常があったときは、応急措置を行う。

(設備・器具の使用)

第39条 職員等は、地震が発生したときは、設備・器具の安全が確認できるまで、当該設備・器具を使用してはならない。

(被害状況の収集及び連絡)

第40条 本部隊情報連絡班は、地震が発生したときは、被害状況の情報を収集するとともに、学内にいる職員等の安全を確保するため、次に掲げる内容を放送するものとする。

(1) パニック防止のために冷静な行動をとる指示

(2) エレベーターの使用制限

(3) 落下物等からの身体防護の指示

2 防火・防災管理者は、被害状況を防火責任者等に報告させるものとする。

(避難誘導)

第41条 地震発生時の避難誘導は、本部隊避難誘導班を中心に行うものとし、学内にいる職員等の混乱防止に努めるとともに、次に掲げる措置をとらなければならない。

(1) 職員等を落ち着かせ、避難の指示があるまで、照明器具等の転倒・落下に注意しながら、柱の回り、壁際等の安全な場所で待機させる。

(2) 職員等を長岡市避難所(深沢小学校)に誘導するときは、避難所までの順路、道路状況及び地域の被害状況について説明する。

(3) 避難誘導は、避難させる職員等の先頭と最後尾に本部隊避難誘導班の職員を配置して行う。

(4) 避難は、車両等を使用せず、全員徒歩とする。

(5) 避難は、行政機関の避難の指示又は自衛消防隊の隊長の指示により開始する。

(エレベーター停止等への対応)

第42条 工作班は、地震によりエレベーターが停止したときは、次の措置を行わなければならない。

(1) インターホンにより閉じ込めの発生や閉じ込められた人の怪我の有無を確認する。

(2) エレベーター内の閉じ込めが発生した場合は、速やかに自衛消防隊の隊長に連絡する。

(3) エレベーターが使用できない場合は、使用禁止について放送設備等により職員等に伝えるとともに、エレベーター乗り場に掲示し、使用禁止の措置をとる。

(救出救護)

第43条 地震発生時における職員等の救出及び救護活動並びに応急救護所の設置は、救護班を中心に他の自衛消防隊の隊員と協力して実施しなければならない。

2 救護班は、負傷者が発生した場合は、第35条第2項及び第3項の措置を行わなければならない。

(帰宅困難者対策)

第44条 本部隊情報連絡班は、帰宅困難となった職員等(以下「帰宅困難者」という。)に対し、次に掲げる支援を行わなければならない。

(1) ラジオ、テレビ等により正しい情報を入手し、その情報を館内放送、掲示板等により周知する。

(2) 帰宅困難者のための食料、飲料水、寝袋等を準備する。

(3) 帰宅困難者の安全を確保するため、適切な方法により長岡市避難所まで誘導するとともに、怪我人等の保護を行う。

(安否確認等)

第45条 安否確認班は、地震が発生したときは、第36条に準じて任務を遂行しなければならない。

[第36条]

(施設の復旧に係る措置)

第46条 管理権原者は、地震により被害を受けた施設の復旧作業に当たり、職員に次の措置を講じるよう指示するものとする。

(1) 工事人に対する出火防止等の教育の徹底

(2) 立入禁止区域の指定及び職員等に対する周知徹底

(3) 通常時から変更となる避難経路の明確化及び周知徹底

2 管理権原者は、前項の措置に加え、火災の発生、二次災害等を防止するため、職員等に次の対策を講じるよう指示するものとする。

(1) 施設が無人となる場合は、ガスの元栓及び電気のブレーカーを遮断する等の処置を行う。

(2) 施設の使用再開時には、火気設備等の破損状況を点検し、安全を確認する。

第4節 その他の災害対策

(その他の災害についての対応)

第47条 大規模な事件、事故、騒乱等による毒性物質の発散等があり、職員等の迅速かつ円滑な避難等が必要な場合は、火災及び地震の通報・連絡及び避難誘導活動に準じて通報・連絡及び避難誘導を実施する。

第4章 防災教育的事項

第1節 職員等の教育

(管理権原者の取組)

第48条 管理権原者は、自らの防火・防災管理についての知識・認識を高めるため、職員等の行う防災訓練及び防火・防災に関するセミナー等に参加するものとする。

2 管理権原者は、防火・防災管理者、職員等の法定講習及び防災講演会等の受講並びに教育について必要な措置を講ずるものとする。

(防火・防災管理者の教育)

第49条 防火・防災管理者は、法に定める防火・防災管理講習等を受講しなければならない。

(自衛消防隊の隊員の教育)

第50条 自衛消防隊の隊長、副隊長及び各班長は、自衛消防業務講習を受講しなければならない。

(防災教育)

第51条 防火・防災管理者は、職員等を対象として、必要に応じて次に掲げる防災教育を実施するものとする。

(1) 消防計画の内容の周知

(2) 職員等が遵守すべき事項

(3) 火災発生時の対応

(4) 地震発生時の対応

(5) その他防災上必要な事項

第2節 防災訓練の実施

(防災訓練)

第52条 防火・防災管理者は、職員等を対象として、次に掲げる防災訓練を実施するものとする。

| 訓練種別 | 訓練内容 | 実施回数及び実施月 |

| 総合訓練 | 災害等を想定した初期消火、通報、避難誘導、救護等について連携して行う訓練 | 年1回 |

| 10月 | ||

| 基礎訓練 | 屋内消火栓操作方法及び消防活動に使用する設備・器具等の取扱い訓練 | 年1回 |

| 10月 | ||

| 部分訓練 | 消火、通報、避難誘導、救護等を個々に行う訓練 | 随時 |

(防災訓練の届出等)

第53条 防火・防災管理者は、前条による防災訓練を実施する場合は、所轄の消防機関へ届け出るものとする。

(防災訓練の実施結果)

第54条 防火・防災管理者は、第52条の訓練終了後速やかに当該訓練について検証するとともに、検証結果を以後の防災訓練に反映させるものとする。

[第52条]

第5章 雑則

(事務)

第55条 この計画に関する事務は、施設課において処理する。

附 則

1 この計画は、平成27年7月29日から施行し、平成27年4月1日から適用する。

2 平成25年度以前に置いた副課長については、なお従前の例による。

附 則(平成28年3月29日規程第21号)

|

|

この計画は、平成28年4月1日から施行する。

附 則(平成28年9月27日規程第9号)

|

|

この計画は、平成28年10月1日から施行する。

附 則(平成29年3月31日規程第18号)

|

|

1 この計画は、平成29年4月1日から施行する。

2 改正後の別表第3の規定については、当分の間、同表中「専門員」とあるのは「副室長」と読み替えて適用することができる。

附 則(平成30年3月30日規程第20号)

|

|

この計画は、平成30年4月1日から施行する。

附 則(平成31年3月29日規程第17号)

|

|

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

附 則(令和3年3月19日規程第15号)

|

|

この規程は、令和3年4月1日から施行する。

附 則(令和4年9月30日規程第7号)

|

|

この規程は、令和4年10月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

| 地震発生時間 午前10時発生 |

| 地震の強さ 震度6強 |

| 被害の種類 | 被害項目 | 災害想定 |

| 1 建築構造等の基本被害 | 1)建物構造の状況 | 建築構造の被害を一部確認。柱・壁に亀裂が入り小被害あり。床は現状使用を継続する上での問題なし。 |

| 2)外壁、窓ガラス等の状況 | 外壁タイル・窓ガラスの一部が落下し、建物周囲にタイル・ガラスが散乱する。 | |

| 3)天井の状況 | 天井の一部が落下する。照明器具も落下し破損。ガラス片が飛散し危険な状態となっている。 | |

| 2 建築設備等被害 | 1)エレベーターの状況 | エレベーターが最寄り階到着後に停止。使用不可。中に人が閉じ込められる。ただし、地震管制が機能する為、被害はそれほど大きくない。 |

| 2)空調・換気の状況 | 何らかの理由により換気装置は働かない。 | |

| 3 避難施設等被害 | 1)非常口における避難者の殺到状況 | 一部の非常口に避難者が集中し、スムーズに避難ができない。 |

| 2)扉の歪みの状況 | 一部の扉が歪み、閉じ込めが発生する。 | |

| 4 消防用設備等被害 | 1)防火扉等の状況 | 防火扉は作動するが、周辺に落下物・転倒物が散乱している箇所があり、完全閉鎖できないなど、火災に対応できない事態が発生する。 |

| 2)消火設備の状況 | 屋内消火栓の配管が破損し、使用できない。 | |

| 5 収容物等被害 | 1)室内備品等の状況 | 室内の机・椅子、各種ボード類、パソコン等が落下、転倒及び破損することで、通行の妨げになる。また、転倒防止対策がされていない書棚やロッカー等がある場合は、転倒により負傷者が発生する。 |

| 6 ライフライン等被害 | 1)停電による各室の照明の状況 | 電気の供給が止まり、停電する。 |

| 2)断水の状況 | 断水により飲料水が確保できない。また、トイレが使用できない。 | |

| 3)通信の状況 | 電話がつながりづらい状況になり、使用が著しく困難となる。 | |

| 4)交通インフラの状況 | 道路被害により交通が遮断され、帰宅困難者が発生する。 | |

| 7 派生的に生じる被害 | 1)福利棟等 | 調理場から出火する。 |

| 2)実験室等 | ガス配管の破断によるガス漏れが発生する。 | |

| 3)実験室等 | 転倒した薬品庫等から化学薬品が漏れ、混ざり合い刺激臭が発生する。 | |

| 8 人的被害 | 1)天井の破損、照明器具の落下による負傷者 | 落下した天井パネル等による負傷者が発生する。 |

| 2)書棚、ロッカー等の転倒による負傷者 | 転倒防止対策がされていない書棚やロッカー等の転倒による負傷者や要救助者が発生する。 | |

| 3)破損したガラス等による負傷者 | 破損した窓ガラスや蛍光管が散乱していることにより、負傷者が発生する。 | |

| 4)薬品による負傷者 | 漏れ出した化学薬品が混ざり合ったことから、刺激臭が発生し、体調不良を訴える者が発生する。また、漏れた薬品に触れたため負傷者が発生する。 |

別表第2(第13条関係)

|

別表第3(第25条関係)

非常用物品

| 種別 | 品名 | 保管場所 |

| 応急手当用品 | 1)医薬品:殺菌消毒剤、火傷薬、止血剤、絆創膏等 | 体育・保健センター |

| 2)救急用品:止血帯、包帯、ガーゼ、三角巾、脱脂綿、ナイフ、ハサミ、ピンセット、体温計、毛布等 | ||

| 非常用物品 | 1)懐中電灯、ローソク、マッチ、ライター、携帯用拡声器、携帯ラジオ、小型発電機、灯光器 | 防災倉庫

エネルギーセンター |

| 2)衣類等(ヘルメット、軍手、タオル) | ||

| 生活必需品 | 1)食料:乾パン | 防災倉庫

エネルギーセンター |

| 2)飲料水 | ||

| 3)携帯燃料、カセットコンロ、カセットボンベ | ||

| 4)簡易用トイレ | ||

| 5)寝具等(毛布等) | ||

| 非常持出品 | 1)施設実態調査図面 | 事務局 |

| 2)教職員・学生の一覧表 | ||

| 3)部署ごとの重要書類 | ||

| その他 | 組立式テント、トランシーバー等 | 事務局 |

別表第4(第26条関係)

|

任務

1 本部隊の任務

| 班 | 任務 |

| 情報連絡班 | ・自衛消防活動の状況の把握、情報の記録 |

| ・消防機関への通報及び通報の確認 | |

| ・構内への非常放送及び指示命令の伝達 | |

| ・災害対策本部、移動本部の設営 | |

| ・避難状況の把握 | |

| ・関係機関及び関係者への連絡 | |

| ・職員の安否の確認 | |

| 消火班 | ・出火階に直行し、屋内消火栓による初期消火作業従事 |

| ・消防隊との連携及び補佐 | |

| 避難誘導班 | ・出火階及び上層階に直行し、避難開始の指示命令の伝達 |

| ・非常口の開放確認及び避難上障害となる物品の除去 | |

| ・逃げ遅れ、要救助者の確認及び本部への連絡 | |

| 工作班 | ・火災発生地区へ直行し、防火戸、防火シャッター、防火タンパ-等の閉鎖 |

| ・エレベーターの非常時の措置 | |

| ・非常電源の確保 | |

| ・危険箇所への侵入禁止措置 | |

| 救護班 | ・応急救護所の設置 |

| ・負傷者の応急処置 | |

| ・救急隊との連携及び情報の提供 | |

| 安否確認班 | ・学生の安否の確認 |

| ・避難所の設営 |

2 地区隊の任務

| 班 | 任務 |

| 情報連絡班 | ・災害発生場所、被害状況等の把握、情報収集及び自衛消防隊の隊長への報告 |

| 初期消火班 | ・消火器による初期消火 |

| ・本部隊消火班の誘導 | |

| 避難誘導班 | ・出火時における避難者の誘導 |

| ・避難状況の確認及び自衛消防隊の隊長への報告 |

地区編成

| 地区 | 範囲 |

| 第1地区 | 物質・材料 経営情報1号棟~3号棟、総合研究棟、薬品庫、物理化学実験棟、RIセンター、分析計測センター |

| 第2地区 | 電気1号棟~3号棟、情報システム棟、極限エネルギー密度工学研究センター、共用実験棟 |

| 第3地区 | 機械建設1号棟~4号棟、博士課程1号棟、原子力安全・システム安全棟、大型実験棟、音響振動工学センター、工作センター、実験実習1号棟~2号棟 |

| 第4地区 | 生物1号棟、環境システム棟、技術開発センター、高圧実験施設 |

上記の建物には、当該建物に附属する施設を含む。

上記以外の範囲については、本部隊が地区隊の任務を兼ねる。