○国立大学法人長岡技術科学大学プロジェクト・マネージャー人財育成のための海外研修プログラム実施要領

| (令和5年11月21日学長裁定) |

|

|

第1 目的

グローバル化の著しい進展により大学職員には国際的な業務に対応する能力を持つことが求められており、事務局職員が海外の教育研究機関と交流や連携を深めるため、直接、相手方と協議又は交渉する必要性が高まっている。これらグローバル業務に対応するため、実践的なコミュニケーションを通じた英会話スキル、プレゼンテーションスキル及びネゴシエーションスキル等を実践的に習得する機会を提供する必要がある。そのため、従来の講義形式による語学研修に加え、海外教育研究機関等において現地スタッフとともに業務を通じて行う海外研修プログラム(以下「本プログラム」という。)を実施し、スキルアップの成果を実践の場で試すことによって自己成長を促すとともに、将来の大学経営の一翼を担い、教職協働による大学運営を担うプロジェクト・マネージャー(PM)たる職員を育成することを目的とする。

第2 プログラム推進委員会

1 大学は、本プログラムの実施に当たり、プログラム開発、海外研修機関の選定及び研修業務のコーディネート、海外研修受講候補者の選定、海外研修受講者(以下「受講者」という。)のサポート(医療、事故・災害等への対応、業務上又は生活上の悩み相談等)等を行うため、プログラム推進委員会を設置する。

2 プログラム推進委員会に関し必要な事項は別に定める。

第3 本プログラムの構成

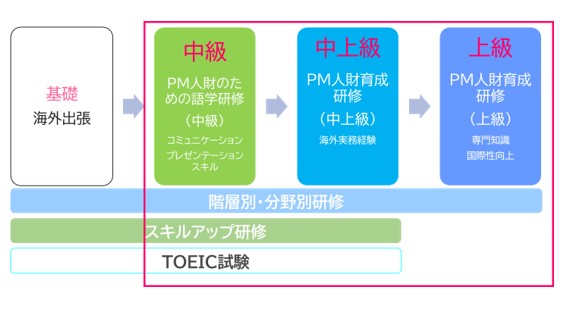

本プログラムは、学内研修と海外研修を組み合わせて実施することとし、受講者の英語能力に応じて下表のとおり段階的に行い、各研修終了時において、受講者の希望を踏まえ、成績又は実績等を評価した上で上位クラスへのステップアップを図る。

プログラム構成図

第4 クラス別プログラム

本プログラムのクラスごとに目標とする事項、派遣しようとする者に求める英語レベル及び受講者選考方法等を次のとおり定める。なお、プログラム推進委員会は、派遣する機関、期間及び派遣業務等を記載した募集要項を作成し、応募した職員のうちから受講者を選考するものとする。

(1) PM人財育成のための語学研修(中級)

| 研修目標 | 留学フェア、海外協定大学等で行われるプレゼンテーション、セミナーに参加し、コミュニケーションスキル、プレゼンテーションスキルを向上させ、英語による留学生等への説明会の実施、海外協定大学等との連絡・調整ができることを目指す。 |

| 必要な英語レベル

| CEFR A2~B1 |

| 国内での研修 | ・語学研修(中級)

・プレゼンテーションスキルアップ研修等 |

| 海外での研修 | 海外協定大学で実施するイベント等でのプレゼンテーション又はセミナー等出席(7日~10日間程度) |

| 選考方法 | 国内研修の成果、サポート推進委員会委員による面談と英会話能力を判定し、受講者を選考 |

(2) PM人財育成研修(中上級)

| 研修目標 | 海外協定大学等での実務を行い、既存プログラムの課題整理・改善、現地大学での調整を行う。また、国際感覚を身に着け、プログラム等の企画・立案ができることを目指す。 |

| 必要な英語レベル

| CEFR B1~B2 |

| 国内での研修 | ・担当課・室に配属し、派遣前に関係業務を行う(最低6か月。基本は1年間)。

・先進的に海外機関等と取組を行っている国内大学で、海外展開、プログラム等の取組について学ぶ。 |

| 海外での研修 | 海外協定大学等における本学との連携、交流に関する業務(3~6か月間) |

| 選考方法 | 国内研修の配属先での勤務状況、サポート推進委員会委員による面談と英語能力を判定し、受講者を選考 |

(3) PM人財育成研修(上級)

| 業務目標 | 海外の大学等が提供するCertificateプログラム等の受講、セミナー等に参加し、専門性、専門知識、国際性を向上させ、プロジェクト・マネージャーとして大学経営に参画し、企画・立案・プレゼンテーション、交渉できることを目指す。 |

| 必要な英語レベル

| CEFR B2以上 |

| 国内での研修 | 各専門に関する研修、セミナーを受講 |

| 海外での研修 | 海外の大学等が提供するCertificateプログラム等の受講(オンライン又は現地派遣)。自身で研修を計画し、受講から現地滞在の手続きを行う。 |

| 選考方法 | 事前に派遣先機関及び研修期間を提示し、サポート推進委員会委員による面談により、受講者を選考 |

| 備考 CEFRの各クラスのレベルは次のとおりとする。

A2: 基本的な個人・家族情報や買い物、地元の地理、仕事など、自分に直接関係がある領域に関して、文章やよく使われる表現が理解できる。身近で日常の事柄について、単純で直接的なやりとりに応じることができる。(基礎段階の言語使用者) B1: 仕事や学校、娯楽などで普段よく使うような身近な話題について、(標準的な話し方であれば)主要な点を理解できる。その言語が話されている地域で起こりそうな、ほとんどの事態に対処できる。身近な話題や興味のある話題について、筋の通ったシンプルな文章を作成することができる。(自立した言語使用者) B2: 自分の専門分野である技術的な議論も含め、抽象的又は具体的な話題で、複雑な文章を理解できる。母語話者とお互いに緊張せず、普通にやり取りできるほど流暢で自然である。また、幅広い話題について、明確かつ詳細な文章を作成することができる。(自立した言語使用者) C1: さまざまな種類の高度な内容の長い文章を理解し、含意を汲み取れる。言葉を探しているという印象を与えず、流暢かつ自然に自己表現ができる。社会生活を営むため、又は学問上や職業上の目的で、言葉を効果的に用いることができる。(熟練した言語使用者) |

|

第5 海外研修機関

海外研修の派遣先機関は、原則として、本学が協定を締結している機関のうちからプログラム推進委員会が選定する。なお、受講者の派遣に際し、事前研修又は予備研修を国内で行うことが必要な場合は、日本国内の教育研究機関等を派遣先機関として選定する。

第6 受講者の資格及び責務等

1 受講者は、国際業務に関して積極的に取り組もうとする意欲を持ち、心身ともに健康であり、派遣期間内に有効なパスポートを取得可能な者とする。

2 受講者は、原則として、派遣先機関の労働条件及び派遣先機関が属する国又は地域の諸法令に従い、本学職員として業務を行うこととする。

3 受講者は、本プログラムによる海外派遣終了後、当該プログラムにより得た知識、経験等をプログラム推進委員会に報告しなければならない。

第7 研修に係る経費

1 大学と研修派遣先機関との間の往復に係る交通費及び日当並びに宿泊料その他旅行雑費は、大学旅費規程に基づき大学が負担する。ただし、日当及び宿泊料については、滞在する宿泊施設等の実態に応じて減額調整する場合がある。

2 海外派遣先機関滞在中の宿泊施設は、原則として大学が指定する宿泊施設とする。

第8 その他

この要領に定めるもののほか本プログラムに関して必要な事項は、プログラム推進委員会の議を経て学長が別に定める。

附 則

この要領は、令和5年11月21日から実施する。