○奈良女子大学放射線障害予防規程

| (平成16年4月1日規程第94号) |

|

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律(昭和32年法律第167号。以下「法」という。)及び電離放射線障害防止規則(昭和47年労働省令第41号。以下「電離則」という。)に基づき,奈良女子大学(以下「本学」という。)における放射性同位元素,放射線発生装置(エックス線発生装置を含む。)の取扱いを規制することにより,放射線による障害の発生を防止し,併せて公共の安全を確保することを目的とする。

(適用範囲)

第2条 この規程は,奈良女子大学においてアイソトープ総合実験室,イオンビーム実験室に立ち入る者及びエックス線発生装置を使用するすべての者に適用する。

(定義)

第3条 この規程における用語の定義は,法及び電離則の規定に基づくもののほか,次の各号に定めるところによる。

(1) 放射線発生装置とは,ファン・デ・グラーフ型加速装置をいう。

(2) エックス線発生装置(以下「エックス線装置」という。)とは,1メガ電子ボルト未満のエックス線(電子線を含む。)を発生する装置で,定格管電圧が10キロボルト以上のエックス線装置(診療用エックス線装置を除く。)をいう。

(3) 放射線取扱等業務とは,放射性同位元素等の取扱い及び管理又はこれに付随する業務をいう。

(4) エックス線取扱等業務とは,エックス線装置の使用及び管理又はこれに付随する業務をいう。

(5) 業務従事者とは,放射線取扱等業務に従事するため,管理区域に立ち入る者又はエックス線取扱等業務に従事する者をいう。(以下「業務従事者」という。)

(6) 管理区域とは,放射線障害の防止のため,放射性同位元素等による放射線障害の防止に関する法律施行規則(昭和35年総理府令第56号)第一条第一号に定める場所をいう。ただし,エックス線装置については,電離放射線障害防止規則第三条に定める場所をいう。

第2章 組織及び職務

(組織)

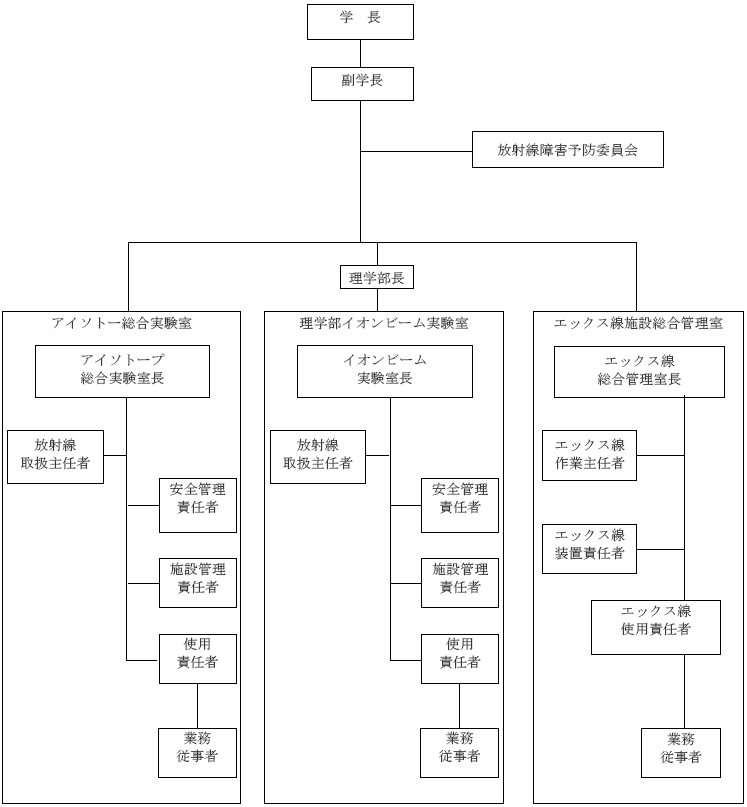

第4条 本学における放射線障害防止に関する組織は,別表第1に定めるとおりとする。

[別表第1]

(学長)

第5条 学長は,本学における放射線障害防止に関する最終的な責任を有し,適正な実施のため必要な措置を講ずるものとする。

(放射線障害予防委員会)

第6条 本学における放射線障害防止及び管理に関する基本方針並びに放射線障害防止に必要な事項を調査審議するため,本学に奈良女子大学放射線障害予防委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会に関する規則は,別に定める。

第3章 放射線障害の防止に関する措置

(放射性同位元素及び放射線発生装置による放射線障害の防止)

第7条 奈良女子大学アイソトープ総合実験室及び奈良女子大学理学部イオンビーム実験室における放射線取扱等業務等に係る放射線障害予防規程は別に定める。

(エックス線装置による放射線障害の防止)

第8条 放射線障害の防止について,監督を行わせるため,エックス線装置を使用する施設(以下「エックス線施設」という。)にエックス線総合管理室を置く。

(エックス線総合管理室)

第9条 エックス線総合管理室にエックス線総合管理室長を置く。

2 エックス線総合管理室長は,エックス線施設の放射線障害の発生防止に関して総括する。

3 エックス線総合管理室長は,エックス線施設の安全管理上必要な措置を講ずる。

4 エックス線総合管理室長は,本学の専任講師以上の中から,学長が命ずる。

5 エックス線総合管理室長の任期は2年とし,再任を妨げない。

(エックス線作業主任者)

第10条 放射線障害の発生防止について,総括的な監督を行わせるためエックス線作業主任者(以下「エックス線主任者」という。)を置く。

2 エックス線主任者は,エックス線作業主任者免状の所有者の中から,室長が推薦し学長が命ずる。また,解任する場合は,室長の解任理由に基づき,学長が解任する。

3 エックス線主任者は,エックス線施設における放射線障害の発生防止に係る監督を行うほか,エックス線総合管理室長へ意見を具申する。

4 エックス線主任者は,エックス線施設における放射線障害の発生防止に係る次の業務を行う。

(1) 放射線障害防止対策の立案と調査

(2) 法,電離則及びこの規程の実施の確保のための指示

(3) 業務従事者に対する教育訓練計画及び健康診断計画の立案並びにその実施

(4) 前各号に関する記録の作成及び保管

(5) 関係法令に基づく届出,申請等の事務手続き,その他関係官庁との連絡等事務的事項に関する業務

(6) 委員会開催の要求

(7) 事故及び危険時の対策と措置

(8) その他放射線障害の発生防止に関する事項

(エックス線装置責任者)

第11条 エックス線装置の安全な管理のために,エックス線装置ごとにエックス線装置責任者を置く。

2 エックス線装置責任者は,エックス線総合管理室長が任命する。

3 エックス線装置責任者は,次の業務を行う。

(1) エックス線装置に対する線量等の測定及び管理

(2) 放射線管理関係測定器の保守管理

(3) エックス線装置の使用に関する記帳

(4) その他エックス線装置の安全な管理に関する事項

(エックス線使用責任者)

第12条 エックス線装置の安全な取扱いをはかるために,使用グループごとにエックス線使用責任者を置く。

2 エックス線使用責任者はエックス線総合管理室長が任命する。

3 エックス線使用責任者は,次の業務を行う。

(1) エックス線装置の取り扱いについての指示

(2) 業務従事者の安全に対する指導

(3) 業務従事者の放射線被ばくについての管理

(4) その他エックス線装置の取り扱いに関する事項

(業務従事者)

第13条 エックス線装置を使用しようとする者は,あらかじめ業務従事者の登録を申請しエックス線総合管理室長の承認を得なければならない。

2 前項の登録は,エックス線使用責任者を通じ使用グループごとに行わなければならない。

3 第1項の登録をされた者は,第21条に定める教育訓練及び第22条に定める健康診断を受けなければならない。

4 第1項の登録の有効期限は,登録を受けた年度内とし,更新することができる。

5 登録されていない者は,エックス線装置の取扱いに従事することができない。

第4章 エックス線装置の使用及び維持・管理

(エックス線装置における遵守事項)

第14条 業務従事者は,エックス線使用責任者の指導に従い,次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 定められた出入口から出入りすること。

(2) エックス線装置を使用するときは,第24条に定める必要事項を記録すること。

[第24条]

(3) 個人被ばく線量計を指定された位置に着用すること。

(4) エックス線装置室内において飲食,喫煙を行わないこと。

(5) エックス線使用責任者が放射線障害を防止するために行う指示,その他,施設の保安を確保するための指示に従うこと。

2 エックス線装置責任者は,エックス線装置室の入口の目に付きやすい場所に取扱いに係る注意事項を掲示しなければならない。

(使用)

第15条 エックス線装置を使用する場合には,次に掲げる事項を確認しなければならない。

(1) エックス線装置を使用する場合は,関係者以外の者がエックス線装置の近くにいないか確認すること。

(2) 照射を行う際には,照射ボックスの扉が閉じていることを確認すること。

(3) インターロックが動作していることを確認すること。

(自主点検)

第16条 エックス線装置責任者は,別表第2に定めるところにより定期的に点検を行わなければならない。

[別表第2]

2 エックス線装置責任者は,前項の点検の結果,異常を認めたときは,その旨をエックス線総合管理室長に報告するとともに,修理をする等必要な措置を講じなければならない。

(標識の表示等)

第17条 エックス線装置責任者は,エックス線装置の定格出力を明記した標識を,当該装置若しくは機器又はその付近の場所に掲げなければならない。

2 エックス線装置責任者は,使用室の見やすい場所に,放射線障害の発生防止に必要な事項を掲示しなければならない。

(エックス線装置の新設・改廃等)

第18条 エックス線装置を新設し,廃止し,又は変更したときは,エックス線総合管理室長に報告するものとする。

第5章 エックス線装置における放射線量等の測定

(場所の測定)

第19条 エックス線装置責任者は,エックス線取扱等業務を行う作業場のうち管理区域に該当する部分の外部放射線による線量当量率又は線量当量について,法で定められた期間ごとに測定し,その結果を記録しなければならない。外部放射線による線量当量率又は線量当量の測定は,放射線測定器を用いて行うこと。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合には,計算によってこれらの値を算出することができる。

2 次の項目について測定結果を記録し,保存しなければならない。

(1) 測定日時

(2) 測定方法

(3) 放射線測定器の種類,型式及び性能

(4) 測定箇所

(5) 測定条件

(6) 測定結果

(7) 測定を実施した者の氏名

(8) 測定結果に基づいて実施した措置の概要

3 前項の測定結果は5年間保存する。

(個人被ばく線量の測定)

第20条 エックス線使用責任者は,業務従事者に対し,適切な個人被ばく線量計を着用させ次の各号に従い個人被ばく線量を測定しなければならない。ただし,放射線測定器を用いて測定することが著しく困難である場合は,計算によってこれらの値を算出することとする。

(1) 放射線の量の測定は外部被ばく線量について行うこと。

(2) 測定は胸部(女子(妊娠不可能と診断された者及び妊娠の意思のない旨を主任者に申し出た者を除く。ただし,合理的な理由があるときは,この限りでない。)にあっては腹部)について1センチメートル線量当量及び70マイクロメートル線量当量(中性子線については,1センチメートル線量当量)について行うこと。

(3) 前号のほか人体部位のうち外部被ばくが最大となるおそれのある部位についても測定を行うこと。

(4) 測定は,業務従事者について,エックス線装置を使用している間継続して行うこと。ただし,一時立入者として主任者が認めた者については,外部被ばくの線量が100マイクロシーベルトを超えるおそれのあるときに行うこととする。

(5) 次の項目について,測定の結果を記録すること

ア 測定対象者の氏名

イ 測定をした者の氏名

ウ 放射線測定器の種類及び形式

エ 測定方法

オ 測定部位及び測定結果

(6) 前号の測定結果については,4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等によりエックス線使用責任者が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間及び廃止措置期間中においては汚染を除去する前及び除去した後について,当該期間毎に集計し,その都度記録すること。

(7) 第六号の測定結果から実効線量及び等価線量を算定し次の項目について記録すること。

ア 算定年月日

イ 対象者の氏名

ウ 算定者の氏名

エ 算定対象期間

オ 実効線量

カ 等価当量及び組織名

(8) 前号の算定は4月1日,7月1日,10月1日及び1月1日を始期とする各3月間,4月1日を始期とする1年間並びに本人の申出等により主任者が妊娠の事実を知ることとなった女子にあっては出産までの間毎月1日を始期とする1月間及び廃止措置期間中においては汚染を除去する前及び除去した後に,当該期間毎に行い,算定の都度記録すること。

(9) 前号による実行線量の算定の結果,4月1日を始期とする1年間についての実効線量が20ミリシーベルトを越えた場合は,当該1年間を含む平成13年4月1日を始期とする5年ごとに区分した期間の実効線量を集計し,集計の都度次の項目について記録すること。

ア 集計年月日

イ 対象者の氏名

ウ 集計した者の氏名

エ 集計対象期間

オ 累積実効線量

(10) 第五号から第九号までの記録はエックス線使用責任者が永久に保存するとともに,記録の都度対象者に対しその写しを交付すること。

第6章 エックス線施設の教育及び訓練

(エックス線施設の教育及び訓練)

第21条 エックス線総合管理室長は,業務従事者に対し,放射線障害の発生を防止するために必要な教育及び訓練を実施しなければならない。

2 第1項の規定にかかわらず,十分な知識及び技能を有していると認められる者に対しては,教育訓練を省略することができる。

3 教育及び訓練の項目の内容については,エックス線総合管理室長がエックス線主任者と協議の上,作成し,委員会の承認を得ること。また,委員会で決まった方針に従い,内容・時間等の変更及び改善を行うこと。

第7章 健康管理

(健康管理)

第22条 エックス線総合管理室長は,業務従事者に対して次の各号に定めるところにより健康診断を実施しなければならない。

(1) 実施時期は次のとおりとする。

ア 業務従事者として登録する前又は初めてエックス線装置を使用する前

イ エックス線装置を使用した後にあっては6月を超えない期間ごと。

(2) 健康診断は,問診及び検査又は検診とする。

(3) 問診は,放射線の被ばく歴の有無及びその状況について行うこと。

(4) 検査又は検診は,次の部位及び項目について行うこと。ただし,イからウについては,医師が必要と認める場合に行うこととする。

ア 末しょう血液中の血色素量又はヘマトクリット値,赤血球数,白血球数及び白血球百分率

イ 皮膚

ウ 眼

2 エックス線総合管理室長は,前各号の規定にかかわらず,業務従事者が次に該当する場合は,遅滞なくその者につき健康診断を行わなければならない。

(1) 実効線量限度又は等価線量限度を超えて放射線に被ばくし,又は被ばくしたおそれのある場合

3 エックス線総合管理室長は,健康診断の結果を記録しなければならない。

4 健康診断の結果は,エックス線総合管理室長が永久に保存するとともに実施の都度記録の写しを対象者に交付しなければならない。

第23条 エックス線総合管理室長は,業務従事者が放射線障害を受け,又は受けたおそれがあると認められた場合には,その程度に応じ,次のいずれかの措置をとり,かつ,必要な保健指導を受けるよう指示しなければならない。

(1) エックス線装置の使用時間の短縮

(2) エックス線装置の使用禁止

第8章 記帳及び保存

(記帳及び保存)

第24条 エックス線装置責任者は,次の事項を記載した帳簿を備え付けて,業務従事者等に必要事項を記入させなければならない。

(1) 装置の種類及び規格

(2) 使用対陰極又は管球の種類

(3) 管球電圧及び電流

(4) 撮影方法又は測定方法

(5) 所属,職名及び氏名

(6) 使用年月日及び時間

(7) その他放射線障害の防止に関し必要な事項

2 前項に定める帳簿は毎年3月31日又は廃止日等に閉鎖し,エックス線装置責任者が5年間保存しなければならない。

第9章 災害時の措置等

(事故等の措置)

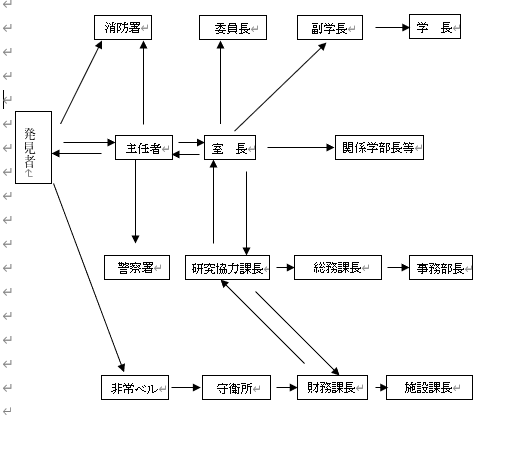

第25条 次の各号に掲げる事態の発生を発見した者は,別表第3に定める災害時の連絡通報体制に従い通報しなければならない。

[別表第3]

(1) 次の線量が線量限度を超え,又は超えるおそれのあるとき

ア 事業所の境界(及び事業所内の人が居住する区域)における線量

(2) 使用その他の取扱いにおける計画外の被ばくがあったときであって,次の線量を超え,又は超えるおそれがあるとき

ア 業務従事者: 5mSv

イ 業務従事者以外の者: 0.5mSv

(3) 業務従事者について実効線量限度及び等価線量限度を超え,又は超えるおそれのある被ばくがあったとき

(危険時の措置)

第26条 前条で定めるもののほか,放射線障害が発生した場合又はそのおそれがある事態の発見者は,別表第3に定める災害時等の連絡通報体制に従い,直ちに災害の拡大防止,通報及び避難警告等応急の措置を講じるとともに,エックス線使用責任者に通報しなければならない。

[別表第3]

2 前項の事故等により,通報を受けたエックス線主任者は,直ちにエックス線総合管理室長及び委員長に連絡しなければならない。

3 エックス線主任者は必要な応急措置を講じなければならない。

4 エックス線主任者は前項の点検報告及び講じた応急措置についてエックス線総合管理室長に報告しなければならない。

第10章 情報提供

(情報提供)

第27条 事故等の報告を要する放射線障害のおそれがある場合又は放射線障害が発生した場合には,エックス線総合管理室長は学長に報告した上で,大学ホームページに事故の状況及び被害の程度等を掲載することにより公衆及び報道機関へ情報提供するとともに,外部からの問合せに対応するため,問合せ窓口を設置するものとする。

2 発生した事故の状況及び被害の程度等に関して外部に提供する内容は,次の各号に掲げる事項とする。

(1) 事故の発生日時及び発生した場所並びに内容

(2) 応急措置の内容

(3) 放射線測定器による放射線量の測定結果

(4) 事故の原因及び再発防止策

3 エックス線総合管理室長は情報提供内容について,委員会の協議を経て決定し,学長に報告することとする。

附 則

この規定は,平成16年4月1日から施行する。

附 則(平成17年6月1日規程第114号)

|

|

この規程は,平成17年6月1日から施行する。

附 則(平成22年9月15日規程第26号)

|

|

この規程は,平成22年9月15日から施行する。

附 則(平成24年9月19日規程第55号)

|

|

この規程は,平成24年9月19日から施行し,平成24年4月1日から適用する。

附 則(令和元年7月17日規程第25号)

|

|

この規程は,令和元年8月1日から施行する。

附 則(令和4年4月1日女子大規程第69号)

|

|

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

|

別表第2(第16条関係)

自主点検の点検項目

| 点検項目 | 点検細目等 | 点検の頻度 |

| 1 エックス線発生装置 | ||

| 1)エックス線装置 | ||

| 自動表示装置 | 種類,設置位置,作動(点灯の時期等)の状況 | 2回/年以上(作動は日常点検) |

| インターロック | 種類・方式,設置位置,作動(作動の時期等)の状況 | 同上 |

| 標識 | 「放射線発生装置使用室」標識の設置,破損・褪色の状況 | 2回/年以上 |

別表第3(第25条関係)

災害時の連絡通報体制

|