○内部質保証に関する方針

| (令和3年12月9日) |

|

1 方針

本学の理念や教育研究上の目的の実現のため、教職協働の下、教育研究活動その他大学の諸活動の状況について自ら点検・評価し、その結果を踏まえ、質の向上に向けて継続的に改善を推進する。

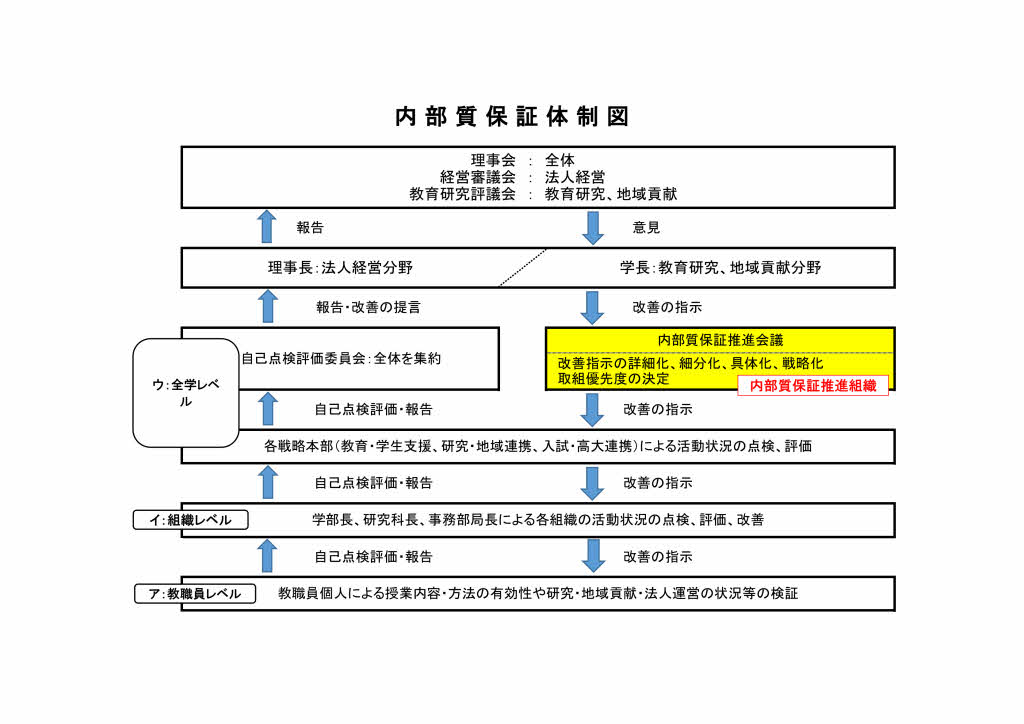

2 実施体制

(1)組織

全学的な内部質保証は、経営については理事長及び教育研究等については学長の責任の下、副学長を委員長とした自己点検評価委員会(以下、委員会)が主体となり実施するとともに、全ての構成員が連携・協力し総体として推進する。

①各部局は、委員会の指示に基づいて自己点検・評価を行い、教育・学生支援本部、研究・地域連携本部及び入試・高大連携本部における部局横断的視点での点検評価を受けた後、その結果を点検様式に取りまとめて委員会に提出する。

②委員会は、提出された様式を分析し、改善点等の提言を付した報告書を作成し、理事長及び学長に報告する。

③理事長及び学長は、報告された内容を受けて議決機関及び審議機関を招集し、議決及び審議を経た後、内部質保証推進会議を通して関係部局や関係機関へ改善指示等を行う。

(2)手続き

教育研究の水準の向上に資するために必要な取組が行われており、それが効果的に機能しているか確認することを目的とした点検を行う。

各所属は、関連データを根拠として点検・改善のための取組を主体的に実施する。

①点検の段階

教職員レベル、組織レベル、全学レベル3つの各段階において、点検を行う。

ア:教職員の点検(教職員レベル)

授業評価、check&action、シラバスチェック等を活用して授業内容・方法の有効性を検証するとともに、教員の業績や法人評価等を活用して研究・地域貢献・法人の運営状況等の検証を行う。

イ:各所属での点検・分析(組織レベル)

所属教職員の自己点検も踏まえ所属に係る取組を所属長が組織的に点検・分析を行う。なお、教育・学生支援本部、研究・地域連携本部及び入試・高大連携本部は、部局横断的視点から各部局の分析・改善策を確認する。

ⅰ)年次データの推移を見ながら課題の有無と原因の分析、改善策の検討

ⅱ)質的評価項目(アの教職員の点検結果を各所属で集約)に関して、課題の有無と原因の分析、改善策の検討

ⅲ)中期計画の年度評価において課題を認識した事項についての改善策の検討

ⅳ)前年に報告した課題への対応状況

ウ:委員会での集約・分析・改善点の提言(全学レベル)

イについて、各所属での分析と改善策が妥当であるか確認した上で、全体をとりまとめ、改善点の提言等の全体報告を理事長及び学長に行う。

また、必要に応じて、各所属に対してヒアリングを実施する。

②点検結果等の報告

理事長及び学長は、議決機関である理事会並びに審議機関である経営審議会及び教育研究評議会を招集し、自己点検評価委員会からの点検結果の概要ならびに改善に向けた提案を報告する。

③理事長、学長の指示

各機関の議決及び審議結果について、理事長及び学長は内部質保証推進会議に改善の指示を出し、内部質保証推進会議において具体的な改善策の検討や全体的な調整を行い、各所属へ指示を下す。

④経年点検

年次点検に加えて、数年に一度は、過去複数年を振り返る点検を行う。

3 運用

(1)実施にあたっては、学内の教育研究情報の適切な把握と分析を行い、当該データを根拠として現状を点検する。

(2)内部質保証システム自体の有効性の検証をするため、数年ごとに学外者等による外部評価を行う。

4 内部質保証(教育研究活動等のPDCAサイクル)のしくみ

図

附 則

この方針は、令和3年12月9日から施行する。

附 則(令和5年5月1日)

|

|

この方針は、令和5年5月1日から施行する。

附 則(令和6年4月1日)

|

|

この方針は、令和6年4月1日から施行する。